2025년 3월, 경제협력개발기구(Organization for Economic Cooperation and

한·아프리카재단 조사연구부가 매주 전하는 최신 아프리카 동향과 이슈

|

|

|

2050년, 아프리카는 도시에 산다: 아프리카 도시화 역학과 전망

|

|

|

2025년 3월, 경제협력개발기구(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD)는 사헬서아프리카클럽(Sahel and West Africa Club: SWAC)*, 아프리카개발은행(African Development Bank: AfDB), 도시연합(Cities Alliance)**과 공동으로 「2025 아프리카 도시화 역학(Africa’s Urbanisation Dynamics 2025)」*** 보고서를 발간했다. 동 보고서는 향후 30년간 아프리카의 도시 인구가 7억명에서 14억명으로 2배 가까이 증가하고, 2050년에는 도시 인구 비율이 65%에 이를 것으로 전망했다.

*1976년 사헬 지역의 심각한 가뭄과 식량 위기에 대응하기 위해 설립된 OECD 산하 국제 플랫폼으로, 2000년대부터는 사헬 지역뿐만 아니라 서아프리카 전체로 활동 범위를 확대하여 도시화, 기후위기, 식량안보 등 다양한 분야에서 지역 통합과 지속가능한 발전을 위한 정책 수립을 지원해오고 있다.

**1999년 세계은행과 UN인간주거계획(Human Settlements Programme: Habitat)이 도시빈곤 퇴치와 지속가능한 도시개발을 위해 설립한 글로벌 파트너십으로 UN프로젝트조달기구(UN Office for Project Services: UNOPS)가 사무국을 운영하고 있다.

***보고서 전체 제목은 「2025 아프리카 도시화 역학: 도시 확장을 위한 계획 수립(Africa’s Urbanisation Dynamics 2025: Planning for Urban Expansion)」이다.

급속한 도시화의 배경에는 빠른 인구 증가가 자리하고 있다. 작년 7월, UN경제사회국(Department of Economic and Social Affairs: DESA)이 발표한 세계인구전망(World Population Prospects)에 따르면, 2024년 기준 전 세계 인구의 약 20%에 해당하는 15억 명이 아프리카에 거주하며, 2050년에는 그 숫자가 25억 명으로 증가해 세계 인구의 약 25%를 차지할 것으로 예상된다. 통상 인구 증가에 따라 도시 공간 확장과 산업화가 가속화되는 경향을 고려할 때, 아프리카 대륙은 향후 30년 간 사회 전반에 걸쳐 중대한 변화를 경험할 것으로 보인다.

이번주 아프리카 위클리는 아프리카의 도시화를 분석한 두 보고서; ①OECD의 「2025 아프리카 도시화 역학」과 ②이코노미스트 인텔리전스 유닛(Economist Intelligence Unit: EIU)*의 「2035 아프리카 도시(African Cities 2035)」를 바탕으로, 주요 통계와 핵심 내용을 정리하고 도시화를 기회로 전환하기 위한 조건들을 조명한다.

*The Economist 그룹의 연구분석 핵심기구로, 1964년 설립 이래 정부·기업·금융기관·학술기관 등을 대상으로 다양한 정치·경제 정보를 제공해오고 있다.

|

|

|

+광역 연합도시권, 메갈로폴리스(megalopolis)의 등장 |

|

|

EIU는 「2035 아프리카 도시」 보고서에서, 2023년 기준 아프리카 도시 인구를 약 6.5억 명으로 추산하며, 2035년까지 그 숫자가 연평균 3.3% 증가해 10억 명에 이를 것으로 전망했다.

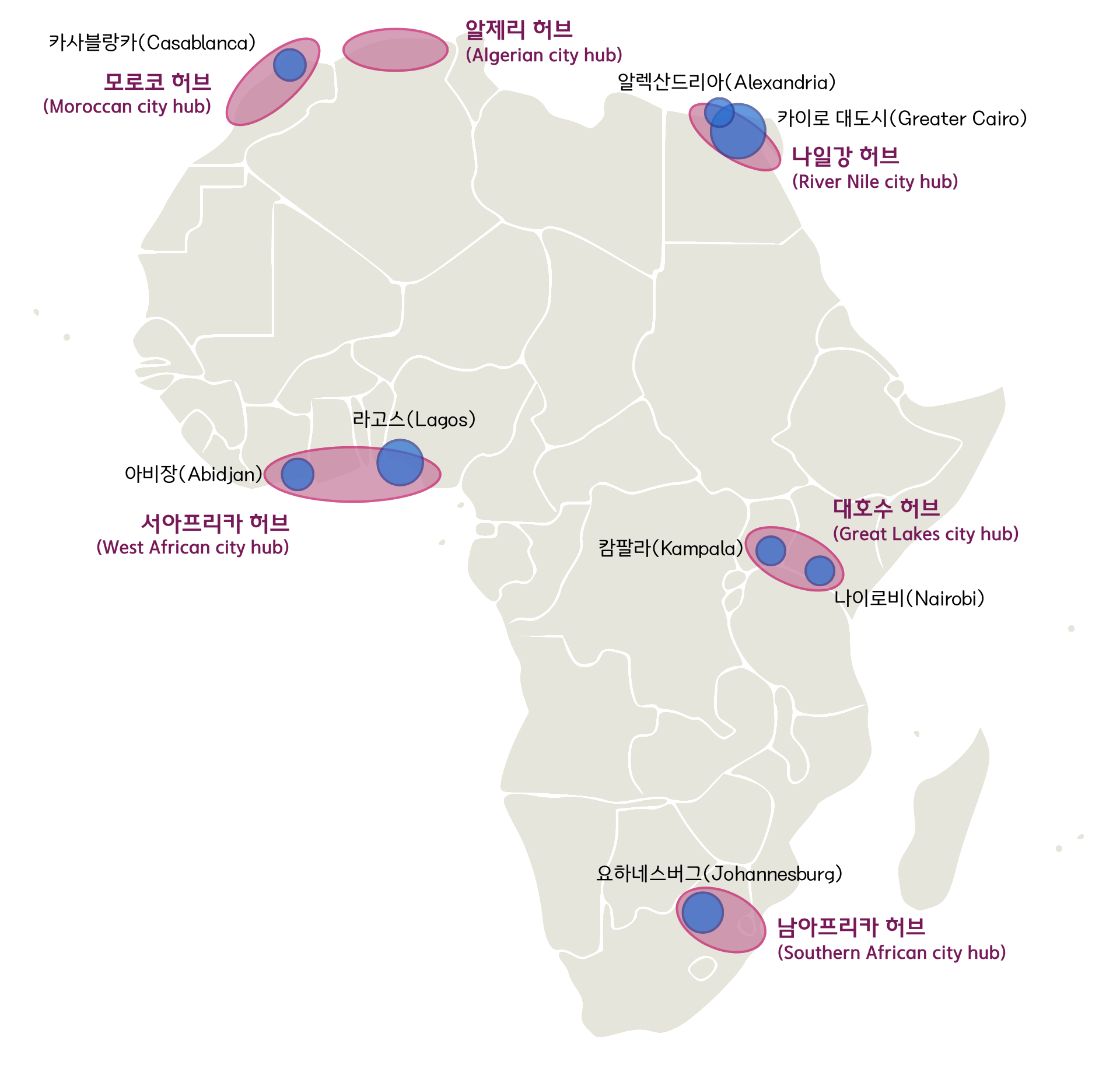

EIU는 동 보고서에서, 아프리카 도시화의 주된 특징으로 메가시티(megacity)와 인접 도시들이 상호 연결되어 형성되는 광역 연합도시권, 메갈로폴리스(megalopolis)의 등장을 제시했다. EIU는 메가시티를 인구 1천만 명 이상의 대도시로 정의하며, 이러한 메가시티들이 도로망 250km 내 인구 1천만 명 이상의 확장형(expansive) 클러스터 또는 도로망 100km 내 인구 250만 명 이상의 집약형(compact) 클러스터와 결합해 광역 연합도시권, 즉 메갈로폴리스를 형성할 것으로 분석한다.

2035년까지 아프리카에는 다음과 같은 6개의 메가시티가 존재할 것으로 예상된다. ①이집트 카이로(Cairo), ②콩고민주공화국 킨샤샤(Kinshasa), ③나이지리아 라고스(Lagos), ④남아프리카공화국 요하네스버그(Johannesburg), ⑤앙골라 루안다(Luanda), ⑥탄자니아 다르에스살람(Dar es Salaam)이다. 이들 메가시티는 주변 클러스터와의 연계를 통해 메갈로폴리스로 발전하며, 각국의 경제·물류·산업 중심지로 기능할 것으로 보인다.

|

|

|

대표적인 메갈로폴리스 사례로는 ①코트디부아르 아비장(Abidjan)에서 나이지리아 라고스(Lagos)까지 거리 600km에 걸쳐 조성되는 서아프리카 허브를 들 수 있다. EIU는 메갈로폴리스 내 약 5천만 명이 거주할 것으로 예상하며, 그 주변 도로망 250km 내 인구도 4천만 명에 이를 것으로 전망한다.

그밖에도 ②이집트 카이로(Cairo)-알렉산드리아(Alexandria)를 잇는 나일강 허브, ③케냐 나이로비(Nairobi)-우간다 캄팔라(Kampala)를 둘러싼 대호수 허브, ④남아프리카공화국 하우텡(Gauteng) 지역을 중심으로 한 남아프리카 허브, 지중해 연안의 ⑤모로코 허브와 ⑥알제리 허브 등 총 6개의 메갈로폴리스가 형성될 것으로 보인다.

|

|

|

OECD는 「2025 아프리카 도시화 역학」 보고서에서, 2020년 기준 7억 명이던 아프리카 도시 인구가 2050년에는 14억 명으로 거의 2배 증가할 것으로 전망했다.

OECD는 동 보고서에서, 건물 간 간격 200m 미만인 밀집 지역 중 인구가 1만 명 이상인 곳을 도시 집적지(urban agglomeration)로 정의하며, 이들 도시 집적지가 융합(fusion)되거나 인근 농촌 지역을 흡수(absorption)함에 따라 도시 면적이 2020년 17만km²에서 2050년 45만km²로 약 2.5배 확장될 것으로 예상했다. 또한 도시 지역의 인구 증가분이 아프리카 전체 인구 증가의 80%를 차지하고, 아프리카 전체 도시화율(level of urbanization)은 2020년 54%에서 2050년 65%까지 높아질 것으로 분석했다*.

*통상 도시화율은 전체 인구 대비 도시 인구 비율로 측정되지만, OECD는 위성 및 항공사진과 인구통계 자료를 종합해 도시 인구(population)와 면적(area)을 추정하고, 이를 바탕으로 도시 밀도(density) 및 도시화율을 계산했다.

OECD 역시 EIU와 유사한 맥락에서, 대도시 중심의 성장을 아프리카 도시화의 주된 특징으로 제시했다. 인구 100만 명 이상의 대도시는 외연을 확장하며 총인구가 2020년 3.2억 명에서 2050년 8.3억 명으로 증가해, 도시 인구 비중도 46%에서 59%로 상승할 것으로 예상된다. 반면, 인구 10~100만의 중규모 도시와 인구 1~10만의 소도시는 절대 인구가 증가함에도 불구하고 대도시에 흡수되거나 상대적 비중이 낮아지면서, 중소 규모의 도시 인구 비중이 각각 26%→22%, 29%→19%로 감소할 전망이다.

2050년까지 아프리카에서 가장 큰 규모로 성장할 10대 거대 도시 집적지(mega-agglomeration)는 다음과 같다; ①케냐 나이로비(Nairobi): 56,330km², ②부룬디 부줌부라(Bujumbura): 12,340km², ③나이지리아 오니차(Onitsha): 8,260km², ④우간다 음발레(Mbale): 7,910km², ⑤나이지리아 라고스(Lagos): 7,880km², ⑥우간다 캄팔라(Kampala): 7,280km², ⑦남아프리카공화국 요하네스버그(Johannesburg): 6,500km², ⑧남수단 주바(Juba): 5,650km², ⑨탄자니아 다르에스살람(Dar es Salaam): 5,430km², ⑩이집트 카이로(Cairo): 5,320km². 오늘날 상대적으로 주목도가 낮은 동아프리카 지역 도시들의 약진이 눈에 띄는데, OECD는 이 지역이 농촌과 소도시가 좁은 간격으로 촘촘히 분포한 네트워크형 구조를 이루고 있어, 집적지 간 융합과 흡수가 용이하며 향후 거대한 도시 집적지로 발전할 가능성이 높다고 분석했다.

|

|

|

OECD는 아프리카 국가들에 도시계획 전문가가 평균적으로 인구 10만 명 당 1명 꼴로 배치되어 있으며, 이는 OECD 회원국 평균인 10만 명 당 21.5명에 비해 현저히 낮다고 분석했다. 대부분의 아프리카 국가는 도시화를 관리할 국가 차원의 정책 프레임워크가 부재한 상황이며, 지방정부 차원에서 도시 계획이 수립된 47개국 130개 도시 사례를 살펴보더라도, 절반은 부적절한 지역을 대상으로 한 도시계획이 설정되어 있고, 나머지 절반 중 약 10%에 해당하는 6건만이 계획되고 추진되고 있다. 그 외 도시들은 비공식이고 비계획적인 방식으로 확장되고 있다.

도시가 성장하는 과정에서 적절한 주택, 공공 서비스 및 인프라가 공급되지 않는다면, 사회 불평등이 심화되고 비공식 정착지(informal settlement)의 비중이 증가해 결국 도시 경쟁력 약화로 이어질 가능성이 높다. 도시화가 일정 수준에 도달한 이후에도 인프라 보완은 가능하지만, 이 단계에서는 토지 가격이 급등하거나 정착민간 갈등이 심화되어 계획 초기 단계에 비해 고비용-저효율의 사후 대응에 의존할 수밖에 없게 된다. 나아가 탄소 배출 저감형 도시 설계나 산업화를 뒷받침할 수 있는 인프라 구축 등 중장기 과제까지 고려한다면, 도시 성장은 사전 계획을 통해 대응하는 방식이 사후약방문보다 효과적임은 자명하다.

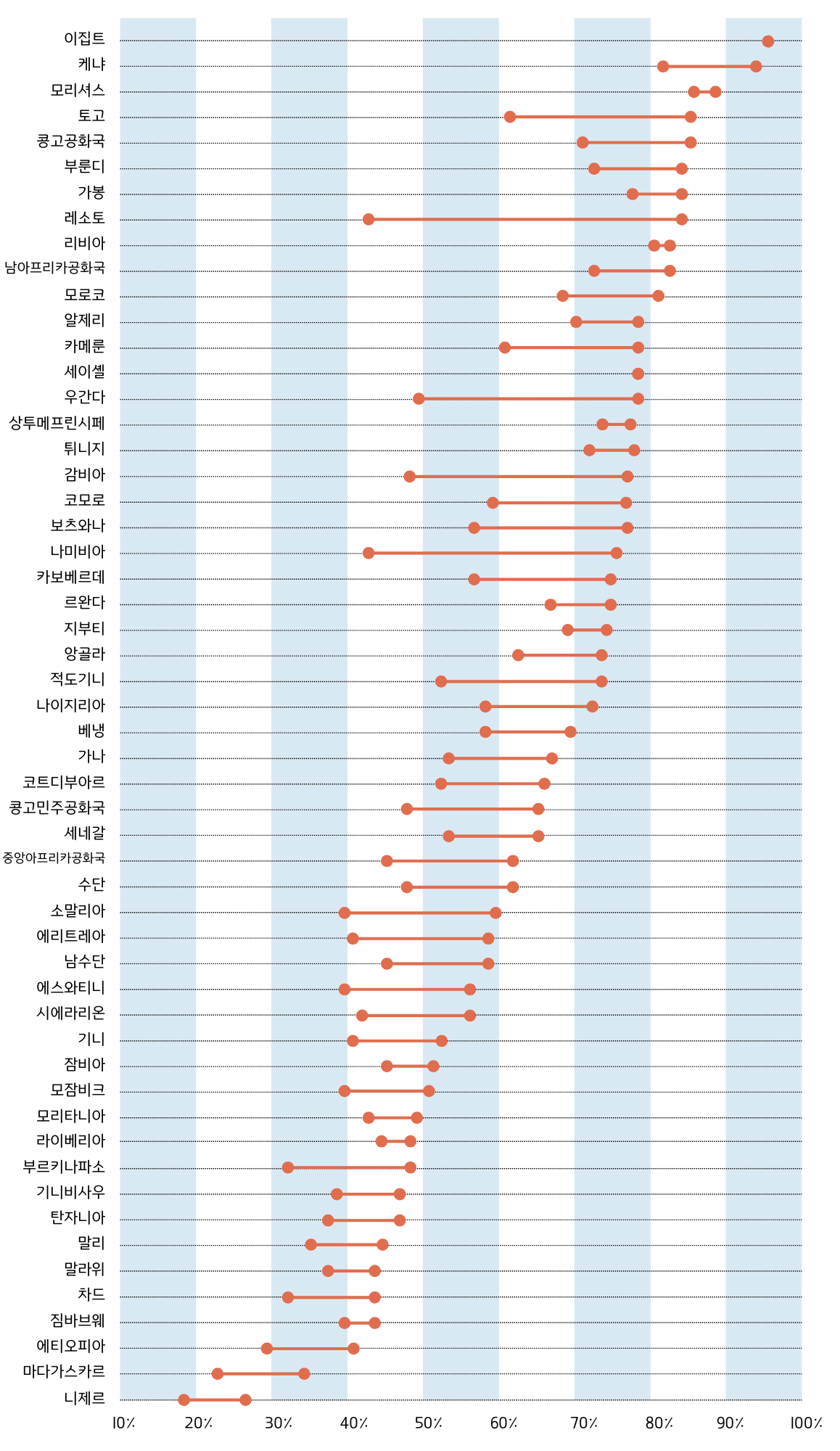

동 보고서는 아프리카 지방정부가 도시화에 효과적으로 대응할 수 있도록 준비되어 있는지를 평가하기 위해, 세계지방정부연합(United Cities and Local Governments: UCLG)* 아프리카지부와 도시연합(Cities Alliance)이 공동으로 조사하여 발표하는 도시 지원 환경 평가지수(City Enabling Environment Rating)를 인용했는데**, 이에 따르면 2021년 기준 아프리카 53개국 중 41개국은 도시화 환경이 도시 및 지방정부 활동에 일반적으로 우호적이지 않은 것으로 나타났다. 도시 지원 환경 평가지수는 12개 기준에 따라 도시 행정 환경의 질을 종합적으로 평가하는데***, 19개국은 일반적으로 우호적이지 않은 환경, 22개국은 전반적인 변화가 필요한 환경으로 분류됐으며, 남아프리카공화국, 모로코, 우간다, 탄자니아 4개국만이 매우 우호적인 환경으로 평가됐다.

*2004년 전세계 지방정부의 상호협력과 공동번영을 위해 설립된 국제기구로, 140개국의 24만여 개 지방정부 및 175개 지방정부 협의체가 회원으로 참여하고 있다.

**동 연구 원문 제목은 「아프리카 도시 및 지방정부의 제도적 환경 평가(Assessing the Institutional Environment of Cities and Subnational Governments in Africa)」이다.

***0~23점은 일반적으로 우호적이지 않은(generally unfavourable) 환경, 24~29점은 전반적인 변화가 필요한(require major reform) 환경, 30-35점은 다소 우호적인(somewhat favourable) 환경, 36-48점은 매우 우호적인(most favourable) 환경으로 구분된다. 12개 평가 기준은 다음과 같다; △헌법 체계(constitutional framework), △법적 체계(legislative framework), △지역 민주주의(local democracy), △재정 이전(financial transfer), △자체 수입(own revenus), △행정 역량(capacity building), △투명성(transparency), △시민 참여(citizen participation), △지방정부 성과(subnational government performance), △도시 전략(urban strategy), △성평등(gender equality), △기후변화 대응(climate change).

|

|

|

OECD는 아프리카 국가들이 크게 두 가지; ①도시 거버넌스, ②재정 전략 측면에서 도시화에 대비해야 한다고 설명한다.

- 도시 거버넌스

중앙정부-지방정부 간 권한 분배가 불명확하거나 미비할 경우 도시 관리에 혼란이 초래될 수 있기에, 도시 계획-이행 주체별로 권한과 책임을 명확히 구분해야 한다. 앞으로의 도시화는 도시 간 경계가 모호해지고 흡수와 융합을 거듭하는 양상을 보일 것으로 전망되므로, 행정구역도 이에 맞춰 유연하게 변화해 현실에 부합하는 적응적 관리가 이루어져야 한다.

도시화 계획을 수립할 때 비공식 정착지 수용도 적극 고려해야 한다. 도시 인구의 절반 이상이 비공식 정착지에 거주하고 있는 현 추세는 도시화가 가속화되면서 더욱 뚜렷해질 전망이다. 비공식 정착지는 권리관계가 명확하지 않고, 공공 서비스 및 인프라가 부족해 주거 환경이 대체로 열악하다. OECD는 비공식 정착지를 철거하거나 방치하는 대신, 포괄적인 계획과 정책을 통해 비공식 정착민을 도시 구조에 통합할 경우 이들이 도시에 노동력과 재화를 공급하는 ‘공장’이자, 생산물을 소비하는 ‘시장’이 될 수도 있다고 강조한다. 비공식 정착민의 사회적 통합을 촉진할 때 도시의 지속가능성 또한 높아질 것이다.

비공식 정착민 문제와 밀접하게 연관되어 있는 토지 거버넌스 개혁도 시급하다. 많은 아프리카 국가들은 법률에 기반한 소유권, 전통사회의 관습적 권리, 비공식 점유권이 혼재된 토지 관리 체계를 가지고 있어 소유권 판단이 어렵고, 이는 도시 개발을 저해하고 있다. 특히 투명성이 결여된 토지 거버넌스는 비공식 정착지 문제를 더욱 악화시킬 수 있다. 지리정보시스템(Geographic Information System: GIS) 기술에 기반한 객관적인 데이터를 바탕으로 다양한 이해관계자의 의견을 반영하고, 주민 수용성을 높이는 방식으로 도시 개발 정책의 실효성을 제고해야 한다.

- 재정 전략

2014-2020년 아프리카 국가들의 평균 인프라 투자 비율은 GDP 대비 4% 미만이었으며, 2020년에는 3.4%에 그쳤다. 인프라 투자에 공공 서비스 지출을 합한 정부 투자 지출의 1인당 금액은 구매력 기준 104달러(한화 약 14만 원)로, 세계 평균인 1인당 822달러(한화 약 115만 원)의 약 8분의 1이다. 재정 부족으로 인해 아프리카 도시 계획의 10%만이 실제 개발로 이어지고 있으며, 열악한 인프라로 인해 아프리카 도시들은 심각한 사회적 손실이 입고 있다. 예를 들어 나이지리아 라고스는 교통 체증으로 인해 하루 약 1,400만 시간이 낭비되고 있으며, 이는 연간 43억 달러(한화 약 6조 원) 규모의 경제적 손실로 추산된다.

OECD는 아프리카 도시 개발을 위해 더 많은(more), 더 나은(better) 투자가 필요하다고 강조한다. 정부 차원에서 재원 마련이 어려운 부분은 더 많은 민간 투자 유치 및 국제개발금융 활용 확대를 위해 규제 간소화와 제도 개편을 적극 검토해야 한다. 또한 공공 서비스 개발도 도시 밀도를 과학적으로 예측해 중장기 수요에 맞춰 인프라를 구축하거나, 여러 소규모 프로젝트에 분산 투자하여 비용 대비 효과를 극대화하는 전략이 필요하다.

2024년 9월 에티오피아 아디스아바바(Addis Ababa)에서 개최된 아프리카 도시 포럼(Africa Urban Forum 2024)에서, UN아프리카경제위원회(UN Economic Commission for Africa: UNECA) 소속 스티븐 카링키(Stephen Karingi) 박사는 아프리카 경제발전의 원동력이 되는 도시화가 반드시 지속가능하고 포용적인 방식으로 진행되어야 한다며, “지금이 바로 행동할 때(the time for action is now)”라고 강조했다. 도시화는 피할 수 없는 흐름인 만큼, 이를 효과적으로 계획하고 관리할 수 있는 정책적 역량이 대륙의 미래를 좌우할 열쇠가 될 것이다.

|

|

|

06750 서울시 서초구 남부순환로 2558, 외교타운 4층 한·아프리카재단

· TEL : 02-722-4700 · FAX : 02-722-4900

kaf@k-af.or.kr

수신거부 Unsubscribe |

|

|

|

|

첨부파일

첨부파일